Strani tempi quelli in cui ci troviamo a vivere! In un mondo – quello dell’opera lirica – che non riesce a rappresentare titoli che fino agli anni ’70 del secolo appena trascorso erano “di repertorio” in tutti i teatri del mondo (penso a Dinorah, a Gioconda, al Verdi della maturità, per non parlare di Donizetti e Bellini o al grand-opéra, ma anche certi titoli della “giovane scuola” oggi praticamente spariti: da Francesca da Rimini all’Adriana, da Iris a Wally), vuoi per effettiva mancanza di voci adeguate, vuoi – soprattutto – per mancanza di una politica culturale rispettosa di tradizioni e interessi del pubblico e in cui Il Trovatore o I Vespri Siciliani divengono “eventi”, in una tale situazione – dicevo – si assiste alla inusuale presenza in teatri, sale da concerto e mercato discografico, di titoli e autori risalenti all’epoca tardo rinascimentale e prebarocca.

Strani tempi quelli in cui ci troviamo a vivere! In un mondo – quello dell’opera lirica – che non riesce a rappresentare titoli che fino agli anni ’70 del secolo appena trascorso erano “di repertorio” in tutti i teatri del mondo (penso a Dinorah, a Gioconda, al Verdi della maturità, per non parlare di Donizetti e Bellini o al grand-opéra, ma anche certi titoli della “giovane scuola” oggi praticamente spariti: da Francesca da Rimini all’Adriana, da Iris a Wally), vuoi per effettiva mancanza di voci adeguate, vuoi – soprattutto – per mancanza di una politica culturale rispettosa di tradizioni e interessi del pubblico e in cui Il Trovatore o I Vespri Siciliani divengono “eventi”, in una tale situazione – dicevo – si assiste alla inusuale presenza in teatri, sale da concerto e mercato discografico, di titoli e autori risalenti all’epoca tardo rinascimentale e prebarocca.Non si tratta della doverosa programmazione dei lavori di Haendel o degli altri astri dell’Opera Seria metastasiana (da Porpora a Telemann a Hasse), la cui continua e persistente mancanza dai palcoscenici è una autentica vergogna per le nostre istituzioni musicali, bensì di autori ormai lontanissimi dalla nostra sensibilità e concezione dell’opera lirica: sia per ciò che ne concerne la fruizione, sia per la sua stessa esecuzione. Tali titoli – legati a determinate occasioni mondane, concepiti a celebrazione di una precisa ricorrenza o personaggio, pensati per una certa tipologia di luoghi (più raccolti e intimi di una moderna sala teatrale), destinati ad un pubblico assai diverso dal nostro e che mentre ascoltava musica faceva tutt’altro (o forse sarebbe più corretto dire che mentre faceva tutt’altro ascoltava anche un po' di musica), eseguiti, infine, non su partiture complete (come le intendiamo noi oggi), ma lasciati alla contingenza della disponibilità strumentale e all’estro dei suonatori (ché non vi era alcun direttore d’orchestra o figure assimilabili) – vengono oggi proposti in spazi molto più ampi e costruiti differentemente e ad un pubblico il cui atteggiamento è radicalmente diverso, necessitando, oltre tutto, di un complesso lavoro di realizzazione della partitura che sulla carta esiste solo come linea vocale e accompagnamento di basso numerato, mancando sia di indicazione di organico che di strumentazione (ed essendo oggi inconcepibile la sua improvvisazione estemporanea). Si aggiunga ancora il fatto che un repertorio del genere andrebbe affidato a compagini di specialisti con approccio necessariamente “museale”, poichè gli strumenti adatti ad eseguire quella musica sono oggi spariti del tutto oppure si sono evoluti in forme non assimilabili agli originali (con tutti i problemi in termini di acustica e percezione del suono). Infine i cantanti, la cui tecnica è (o dovrebbe) essere plasmata sulle conquiste vocali del belcanto (suono immascherato etc..) laddove nel recitar cantando il suono è funzionale e secondario rispetto alla comprensione e recitazione del testo poetico. La somma di questi problemi (aggravati, lo ribadisco, dagli spazi che vengono impiegati oggi) rischia di trasformare l’opera in una ricerca archeologica e lo spettacolo in una specie di dotta “notte al museo”, magari affascinante e dagli alti contenuti artistici ed estetici, ma che non tiene conto delle differenti condizioni di ascolto e di fruizione. Se però fino a qualche tempo fa, tali titoli venivano circoscritti a festival dedicati o ad occasioni celebrative (che permettevano l’utilizzo di spazi e compagini più adatte allo scopo, al di fuori, cioè, dell’ambito della normale programmazione operistica generalista) oggi iniziano ad essere inseriti nelle ordinarie stagioni liriche: nulla di male in astratto e se si dovessero presentare 30 o 40 spettacoli all’anno, qualche perplessità in più laddove vengano rappresentati in una stagione che fatica ad arrivare a 10 titoli annuali. Vi è poi il problema dell’orchestra: quasi tutti i teatri dispongono di orchestre, stabili o meno, fatte di strumenti moderni e, giustamente, poco avvezze al modo antiquo o a certi strumenti ormai non più in uso. L’alternativa è quindi la trascrizione per compagini contemporanee con le loro sonorità e i loro timbri (soluzione che avrebbe il vantaggio di ovviare ai problemi di acustica nei larghi spazi usati, ma che suona come una bestemmia agli orecchi del “purista” e che, in effetti, porterebbe ad un certo snaturamento dell’originale) oppure affidarle ad ensemble specializzati, magari ospitate dall’ente teatrale di turno (soluzione auspicabile in termini di rispetto e correttezza esecutiva per questa - solo per questa - particolare musica, ma che non risolve i problemi di sonorità: il moderno teatro d’opera non è assimilabile al salone di una corte rinascimentale o al teatrino privato di qualche ricco mercante veneto).

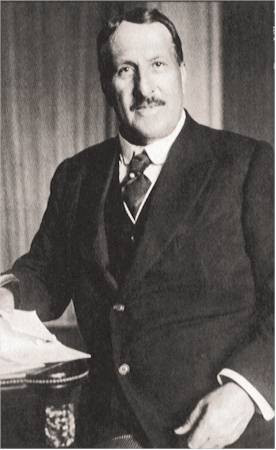

In questa complessa e confusa situazione ecco spuntare sui palcoscenici e negli scaffali dei negozi di dischi, oltre a Monteverdi (la cui conoscenza è doverosa e sacrosanta per tanti motivi), il nome di Francesco Cavalli. Parafrasando Manzoni verrebbe da dire: Cavalli! Chi era costui? Domanda lecita, poichè al di là della citazione del nome nei salotti più à la page della lirica o nei cenacoli più squisiti di intellettuali et similia (ma che non testimoniano certo una reale e diffusa conoscenza), credo che la figura artistica del nostro sia perfettamente sovrapponibile alla fama di un qualsiasi Carneade, il cui nome si incontra scorrendo per caso l'elenco dei personaggi notevoli della sua epoca (quando non ci si imbatte in esso, ahimè, nel compulsare nervosamente la toponomastica stradale di qualche cittadina del lombardo-veneto). Pier Francesco Caletti-Bruni nacque a Crema (allora estrema propaggine occidentale della Serenissima Repubblica) nel 1602 e, trasferitosi ancora giovinetto a Venezia, assunse il nome del suo protettore – Federico Cavalli (già governatore di Crema) – per omaggiarlo dei favori ricevuti. Nel 1617 venne ammesso quale cantore nella celebre cappella di San Marco e lì fu allievo di Claudio Monteverdi, con il quale, si dice (ma non vi sono prove in merito) collaborò nella stesura dell’Incoronazione di Poppea, ultima opera del maestro cremonese. Morì appagato a Venezia nel 1676, dopo aver onestamente percorso tutto il cursus honorum che lo portò all’ambita carica di maestro della cappella ducale nel 1668. Autore molto prolifico (si conoscono circa 40 titoli) compose quasi esclusivamente per i teatri veneziani (anche 3 o 4 opere all’anno), salvo qualche sporadica e poco fortunata commissione estera (memorabile nel 1660, il fiasco del suo Xerses a Parigi, dovuto probabilmente alla scarsa dimestichezza dei francesi con il recitar cantando italiano e alla diversa strada che già stava imboccando il teatro francese). L’opera di Cavalli si pone a mezza via tra barocco e prebarocco, in quel particolare momento storico del passaggio tra opera di corte (festa teatrale) a opera scritta per un pubblico più vasto, pagante, composto anche da borghesi e da ricchi mercanti, e svincolata dalla contingenza di occasioni celebrative. Anche se non ancora assimilabile all’imminente rivoluzione dell’Opera Seria (sia nella struttura formale, sia nell’esecuzione, sia nella fruizione), si inizia ad assistere proprio in quel periodo al distacco dell’opera dal ristretto ambito nobiliare e al definitivo tramonto del recitar cantando e del concetto tutto monteverdiano dell'harmonia serva de l’oratione. Il percorso che porterà alle astrazioni dell’opera barocca comincia proprio negli anni in cui Cavalli si trova a vivere. Suo modello, tuttavia, è ancora Monteverdi e delle opere del maestro manterrà intatta la struttura: nonostante, infatti, una maggiore cura nel delineare e separare l’episodio solistico (ma solo nei lavori più tardi) che porterà poi alla definizione del numero chiuso e all’aria tripartita, le sue opere restano un lungo susseguirsi di recitativi e di declamati inframezzati da ritornelli e da qualche cantabile. I soggetti – preceduti e conclusi da prologo ed epilogo privi di reale connessione con la vicenda – resteranno ispirati alla mitologia classica e pastorale, con la costante della suddivisione del testo in due livelli: quello alto affidato ai personaggi tragici (storici e mitici) a cui è affidata la vicenda principale (spesso una lacrimevole serie di abbandoni e conseguenti lamenti – qualcuno parla delle opere di Cavalli con l’espressione ironica di belpianto); e quello basso e comico – immancabile – ai cui personaggi grotteschi e triviali, sono affidate divagazioni dal contenuto spesso osceno (con riferimenti sessuali più o meno espliciti), nell’intento di spezzare la monotonia dei lamenti dei protagonisti “seri” e di alleggerire l’estenuante lunghezza delle rappresentazioni integrali. Cavalli come tutti i musicisti precedenti e coevi non stende compiutamente la sua musica, ma si limita alla linea di canto (anche solo abbozzata) indicando solamente il basso numerato e, poche volte a dire il vero, annotando a margine quali strumenti impiegare. Probabilmente a dare veste esecutiva all’opera erano gli strumentisti con largo uso di improvvisazione, limitandosi l’autore a poche e non vincolanti indicazioni, dopo averne constatato il numero e la varietà. Quel che ci resta dunque, è solo un’ombra priva di definizione che genera non pochi problemi testuali all’esecutore moderno: essendo necessario un lavoro di realizzazione vera e propria per far assumere all’opera una forma rappresentabile. Il motivo di questa lunga premessa e divagazione è dato dall’imminente esecuzione al Teatro alla Scala di Milano, della Didone – terza delle opere di Cavalli, appunto – per la cui compiuta analisi si rimanda alla recensione che seguirà allo spettacolo (programmato per il 20 e il 22 di questo mese). Non è certo mia intenzione quella di contestare le scelte della sovrintendenza, liberissima di rivolgersi ad ogni piega del repertorio operistico, tuttavia mi permetto di rilevare tutte le perplessità già esposte (relative a spazi, esecuzione e fruizione), che verranno rese esplicite durante le prossime rappresentazioni. La Scala è teatro di una certa ampiezza, costruito nel XVIII secolo e per il genere di spettacolo sviluppatosi in quel periodo (cioè l’opera come noi la conosciamo, pur con tutte le evoluzioni successive). Gli organici ridotti, le sonorità scarne, gli strumenti originali e le voci poco proiettate, dell’ensemble di specialisti scritturato per l’esecuzione (in realtà in tournée dalla Fenice di Venezia), mostreranno tutta la loro inadeguatezza (a meno di improbabili e assai poco filologici rimpolpi d’organico). Già in passato ho assistito a lavori di Monteverdi, Marco da Gagliano e Peri, in teatri tradizionali (assai più piccoli e raccolti, come il Ponchielli di Cremona) e, a meno di trovarsi nelle prime file di platea o nei palchi appena sopra l’orchestra, la percezione musicale era abbastanza ridotta. Non voglio poi aprire il capitolo relativo all’affluenza di pubblico per un titolo di questo genere (privo di grandi attrattive musicali e di cast, e che si allestisce addirittura in forma scenica, con i relativi aggravi di costi e spese): sarebbe troppo facile constatare lo spreco di risorse (senza alcuna certezza di ritorno economico) nell’ambito di una stagione fatta di titoli risicati, poche repliche (e che spesso saltano a causa di scioperi – peraltro già annuncitati nel corso di tutta la stagione prossima ventura) e, cosa che è più grave, pochissime idee.

In questa complessa e confusa situazione ecco spuntare sui palcoscenici e negli scaffali dei negozi di dischi, oltre a Monteverdi (la cui conoscenza è doverosa e sacrosanta per tanti motivi), il nome di Francesco Cavalli. Parafrasando Manzoni verrebbe da dire: Cavalli! Chi era costui? Domanda lecita, poichè al di là della citazione del nome nei salotti più à la page della lirica o nei cenacoli più squisiti di intellettuali et similia (ma che non testimoniano certo una reale e diffusa conoscenza), credo che la figura artistica del nostro sia perfettamente sovrapponibile alla fama di un qualsiasi Carneade, il cui nome si incontra scorrendo per caso l'elenco dei personaggi notevoli della sua epoca (quando non ci si imbatte in esso, ahimè, nel compulsare nervosamente la toponomastica stradale di qualche cittadina del lombardo-veneto). Pier Francesco Caletti-Bruni nacque a Crema (allora estrema propaggine occidentale della Serenissima Repubblica) nel 1602 e, trasferitosi ancora giovinetto a Venezia, assunse il nome del suo protettore – Federico Cavalli (già governatore di Crema) – per omaggiarlo dei favori ricevuti. Nel 1617 venne ammesso quale cantore nella celebre cappella di San Marco e lì fu allievo di Claudio Monteverdi, con il quale, si dice (ma non vi sono prove in merito) collaborò nella stesura dell’Incoronazione di Poppea, ultima opera del maestro cremonese. Morì appagato a Venezia nel 1676, dopo aver onestamente percorso tutto il cursus honorum che lo portò all’ambita carica di maestro della cappella ducale nel 1668. Autore molto prolifico (si conoscono circa 40 titoli) compose quasi esclusivamente per i teatri veneziani (anche 3 o 4 opere all’anno), salvo qualche sporadica e poco fortunata commissione estera (memorabile nel 1660, il fiasco del suo Xerses a Parigi, dovuto probabilmente alla scarsa dimestichezza dei francesi con il recitar cantando italiano e alla diversa strada che già stava imboccando il teatro francese). L’opera di Cavalli si pone a mezza via tra barocco e prebarocco, in quel particolare momento storico del passaggio tra opera di corte (festa teatrale) a opera scritta per un pubblico più vasto, pagante, composto anche da borghesi e da ricchi mercanti, e svincolata dalla contingenza di occasioni celebrative. Anche se non ancora assimilabile all’imminente rivoluzione dell’Opera Seria (sia nella struttura formale, sia nell’esecuzione, sia nella fruizione), si inizia ad assistere proprio in quel periodo al distacco dell’opera dal ristretto ambito nobiliare e al definitivo tramonto del recitar cantando e del concetto tutto monteverdiano dell'harmonia serva de l’oratione. Il percorso che porterà alle astrazioni dell’opera barocca comincia proprio negli anni in cui Cavalli si trova a vivere. Suo modello, tuttavia, è ancora Monteverdi e delle opere del maestro manterrà intatta la struttura: nonostante, infatti, una maggiore cura nel delineare e separare l’episodio solistico (ma solo nei lavori più tardi) che porterà poi alla definizione del numero chiuso e all’aria tripartita, le sue opere restano un lungo susseguirsi di recitativi e di declamati inframezzati da ritornelli e da qualche cantabile. I soggetti – preceduti e conclusi da prologo ed epilogo privi di reale connessione con la vicenda – resteranno ispirati alla mitologia classica e pastorale, con la costante della suddivisione del testo in due livelli: quello alto affidato ai personaggi tragici (storici e mitici) a cui è affidata la vicenda principale (spesso una lacrimevole serie di abbandoni e conseguenti lamenti – qualcuno parla delle opere di Cavalli con l’espressione ironica di belpianto); e quello basso e comico – immancabile – ai cui personaggi grotteschi e triviali, sono affidate divagazioni dal contenuto spesso osceno (con riferimenti sessuali più o meno espliciti), nell’intento di spezzare la monotonia dei lamenti dei protagonisti “seri” e di alleggerire l’estenuante lunghezza delle rappresentazioni integrali. Cavalli come tutti i musicisti precedenti e coevi non stende compiutamente la sua musica, ma si limita alla linea di canto (anche solo abbozzata) indicando solamente il basso numerato e, poche volte a dire il vero, annotando a margine quali strumenti impiegare. Probabilmente a dare veste esecutiva all’opera erano gli strumentisti con largo uso di improvvisazione, limitandosi l’autore a poche e non vincolanti indicazioni, dopo averne constatato il numero e la varietà. Quel che ci resta dunque, è solo un’ombra priva di definizione che genera non pochi problemi testuali all’esecutore moderno: essendo necessario un lavoro di realizzazione vera e propria per far assumere all’opera una forma rappresentabile. Il motivo di questa lunga premessa e divagazione è dato dall’imminente esecuzione al Teatro alla Scala di Milano, della Didone – terza delle opere di Cavalli, appunto – per la cui compiuta analisi si rimanda alla recensione che seguirà allo spettacolo (programmato per il 20 e il 22 di questo mese). Non è certo mia intenzione quella di contestare le scelte della sovrintendenza, liberissima di rivolgersi ad ogni piega del repertorio operistico, tuttavia mi permetto di rilevare tutte le perplessità già esposte (relative a spazi, esecuzione e fruizione), che verranno rese esplicite durante le prossime rappresentazioni. La Scala è teatro di una certa ampiezza, costruito nel XVIII secolo e per il genere di spettacolo sviluppatosi in quel periodo (cioè l’opera come noi la conosciamo, pur con tutte le evoluzioni successive). Gli organici ridotti, le sonorità scarne, gli strumenti originali e le voci poco proiettate, dell’ensemble di specialisti scritturato per l’esecuzione (in realtà in tournée dalla Fenice di Venezia), mostreranno tutta la loro inadeguatezza (a meno di improbabili e assai poco filologici rimpolpi d’organico). Già in passato ho assistito a lavori di Monteverdi, Marco da Gagliano e Peri, in teatri tradizionali (assai più piccoli e raccolti, come il Ponchielli di Cremona) e, a meno di trovarsi nelle prime file di platea o nei palchi appena sopra l’orchestra, la percezione musicale era abbastanza ridotta. Non voglio poi aprire il capitolo relativo all’affluenza di pubblico per un titolo di questo genere (privo di grandi attrattive musicali e di cast, e che si allestisce addirittura in forma scenica, con i relativi aggravi di costi e spese): sarebbe troppo facile constatare lo spreco di risorse (senza alcuna certezza di ritorno economico) nell’ambito di una stagione fatta di titoli risicati, poche repliche (e che spesso saltano a causa di scioperi – peraltro già annuncitati nel corso di tutta la stagione prossima ventura) e, cosa che è più grave, pochissime idee.Cavalli - Donzelle fuggite - Edmond Clément