Se non fosse stato per rispetto a Marianne Brandt ed Antonio Tamburini, con i quali ci eravamo preventivamente accordati, avrei tagliato dal planning la recensione di questo Rigoletto, indegno anche di qualche riga sommaria.

Se non fosse stato per rispetto a Marianne Brandt ed Antonio Tamburini, con i quali ci eravamo preventivamente accordati, avrei tagliato dal planning la recensione di questo Rigoletto, indegno anche di qualche riga sommaria.Che sia stato un flop di ascolti non lo so, ma che sia stato un flop musicale è certo.

E' stata l'ulteriore dimostrazione di come l'opera in TV continui ad oscillare tra il teletrash di concorsi vocali improvvisati e lussuosi Luna Park senza alcuna qualità musicale.

Premetto che non amo molto l’opera in dvd, men che meno queste produzioni live “nei luoghi e nelle ore” delle opere. Anzi, trovo che confliggano intimamente con ciò che sia l’opera in teatro, ossia con il senso che ha il teatro d’opera, poiché ci restituiscono, anche nei casi migliori, prodotti che sanno di “cinema musicale” più che di “opera al cinema”.

Il cinema è altro dal recitar cantando sul palcoscenico, e non solo perché gli attori cinematografici hanno modi e forme di espressione diverse da quelle del cantate lirico, ma perché lo spazio dell’opera, i luoghi, fantastici o realmente esistenti che siano, non sono mai luoghi della realtà documentaria e cinematografica, anche quando si tratti di luoghi “storici”, come nel caso della Mantova di Rigoletto appunto.

Intendo dire che il Castel Sant’Angelo della Tosca non è il vero Castel Sant’Angelo che si visita Roma, con i muri scrostati, le macchie di umidità, architettura straordinaria, ma anche danneggiata ed “imperfetta” per i secoli, che le sono trascorsi sopra. Il Castel Sant’Angelo di Tosca è, comunque, un luogo sempre rivisitato, la rappresentazione di una architettura storica esistente e prima di tutto, il luogo ove si svolge un’azione scenica. Se così non fosse, se il teatro non funzionasse per rappresentazioni, ma per realtà oggettive e fisse, non potremmo e dovremmo ricostruire ad ogni produzione di Tosca un Castel Sant’Angelo sempre diverso, anche stilizzato al limite, ma sempre variamente collocato e diversamente riprodotto. E lo stesso può valere per le altre scene di Tosca, piuttosto che per la Ferrara di Lucrezia Borgia e Parisina o la Parigi degli Ugonotti.

Il cinema ha influenzato l’opera, ma a volte l’ha anche danneggiata. La commistione tra generi è inevitabile oggi come oggi e può contribuire ad arricchire forme d’arte tra loro diverse ( penso al rapporto fotografia - pittura ), ma questa produzione è stata un manifesto di invadenza del cinema sull’opera, tanto da danneggiarla, senza peraltro ottenere buon cinema.

Il Rigoletto di Bellocchio è stato posto nei luoghi ( esatti, poi? perchè Rigoletto non è un personaggio realmente esistito) dell’azione del libretto, nel senso che la troupe si è ivi installata, senza, però, sfruttarne la forza suggestiva ed evocativa. Con buona pace del genio di Storaro abbiamo visto assai poco della Mantova cinquecentesca perchè è stata adottata una regia tutta focalizzata sui primi piani dei cantanti che, già di per sè bruttini da vedere, causa i movimenti facciali che il canto impone loro, non ha giustificazione alcuna in mancanza di attori cinematografici, abituati ad esprimersi anche col volto. Placido Domingo non ha certo l’intensità espressiva di uno Sean Penn, anzi, gli capita pure di sputacchiare schifosamente mentre canta; né Ruggero Raimondi ha il ghigno ieratico di Al Pacino, anche se entrambi mi pare che abbiano denti installati di recente; né Grigolo mi pare avere il look di uno sciupafemmine padano del Cinquecento. A poco è valso il pittoricismo evidente cui Bellocchio è ricorso nel metter in posa da ritrattistica lombarda il Borsa di Leonardo Cortellazzi o il Marullo di Giorgio Caoduro, che parevano usciti delle mani di un Moroni o di un Lotto. Insomma, Bellocchio ha scelto la via che Chéreau percorse con la sua Reine Margot, senza però averne gli attori e depurando la storia dal suo crudo realismo. E tralasciamo la coerenza con l'idea di fondo Rigoletto nei luoghi di Rigoletto. A questo punto andava benissimo una via di Pavia o di Cremona ed un qualsiasi cortile cinquecentesco in buono stato.

In compenso certe architetture sensibili e rilevanti sono state messe a dura prova dal trambusto portato dalla produzione che avrebbe ben potuto essere realizzata in studio per tanto così.

Certi svarioni, poi, come l’orchestrina della festa del I atto, composta, incredibilmente, da violini e violoncelli oltre che munita di leggii “Aiazzone”; il “Pari siamo” cantato per intero davanti ad un pluviale in pvc; l’interno della casa di Rigoletto arbitrariamente collocato nella Groota degli Innamorati e nel giardino Segreto del Tè, con tanto di grottesche e stucchi; la taverna di Maddalena linda ed ordinata, potevano esserci risparmiati, a tutto vantaggio della plausibilità della ricostruzione storica. “Rigoletto nei luoghi e nelle ore” ? Direi che dell’obbiettivo dell’operazione si sono ben scordati ……sempre ammesso che l’obbiettivo fosse questo......e più genericamente che un obbiettivo diverso da quello di Figaro o don Basilio, tanto per restare nell'opera, vi fosse.

Tralasciamo, pietosamente, di addentrarci sul sospetto, più che fondato perché suscitato in molti, che la diretta fosse, invece, almeno in parte un playback in certi momenti, aria del tenore al II atto ad esempio, per giunta anche mal realizzato perché le bocche di protagonista e coristi non erano sincronizzate con la musica. Ma forse è stata colpa del nostro chattare furibondo in diretta, quello si!, a renderci poco attenti e un filo strabici….

Se poi mi addentrassi nella disamina delle prestazioni attoriali dei protagonisti, dovrei star qui un secolo a cercare perifrasi idonee ad una descrizione lieve e gentile di un disastro di varie proporzioni.

Gli interpreti più blasonati son usciti con le ossa rotte, per non dire ridicolizzati, dall’impietosa registrazione ed amplificazione che la macchina da presa, soprattutto se vicina, fa di loro, anziani signori travestiti come in una scherzosa sagra storica paesana. I giovani sono andati meglio, ma l’insieme, da un punto di vista meramente cinematografico, è risultato improbabile ed incredibile. Nessuna logica in questo modo di tagliare la produzione, ripeto. Era meglio affidarsi ai luoghi, collocare i cantanti lontano, fare regia vera, e non movimenti stereotipati e smaccatamente falsi di protagonisti, coro e comparse.

Scelte di fondo e svarioni assortiti ci hanno dato l’idea di una produzione improvvisata, poco pensata, montata con abbondanza di mezzi ma assenza di idee e buon gusto, un’opulenta iniziativa senza contenuti né registici, né, ahinoi, musicali, come vi diranno ora Marianne Brandt, Antonio Tamburini e Domenico Donzelli.

Giulia Grisi

Alla fine del primo atto in realtà si esclama: “che spreco!”

Spreco assoluto di denaro pubblico l’ingaggio del regista Marco Bellocchio e del direttore della fotografia Vittorio Storaro!

Peccato venale grave, perché per mettere in scena questo film d’opera sarebbe bastato un bravo montatore in sala di regia che coadiuvasse le 30 telecamere, le 4 regie digitali, i 7 chilometri di cavi in fibra ottica ed una lampadina gialla perennemente accesa ad illuminare gli ambienti.

Bellocchio apprezzato, abile, talentuoso regista cinematografico di film celebrati come “I pugni in tasca”, “La Cina è vicina”, “Nel nome del padre”, “Addio del passato”, “Buongiorno, notte”, “L’ora di religione”, “Vincere” etc. già nel Marzo 2004 fu chiamato a dirigere la medesima opera al Teatro Municipale di Piacenza ambientandolo in una Italia anni ’50 carnevalesca e felliniana che viveva di citazioni pittoriche (le collezioni farnesiane, la pala d’altare della Madonna Sistina) e suggestioni cinematografiche del neorealismo di quegli anni, che però lasciò perplessi pubblico e critica e poco soddisfatto lo stesso regista a causa della “rigidità della dimensione scenica”.

Magari avesse approfondito e raffinato tali idee invece di perdersi in una ingenua, statica, provinciale dimensione registica di maniera che sarebbe stata giudicata “vecchia” anche 30 anni fa.

Inutile trasformare l’orgia del primo atto in una pacchiana balera in cui manca solo la presenza della gloriosa Titti Bianchi; inutili le vogliose Duca-Girls presenti al solo scopo di sottolineare quanto focoso sia il tenore; inutili i costumi che vorrebbero ispirarsi ad una presunta filologia ed ai quadri di Caravaggio, La Tour, El Greco, ma che evocano feste paesane e sagre della porchetta; inutile il comico tira e molla durante l’addio tra il Duca e Gilda; inutile e micidiale la presenza dei rapitori ad un metro da Gilda al termine del “Caro nome”; inutile la totale mancanza di azione o di tensione cinematografica che annulla ogni tentativo di coinvolgimento.

Così come completamente smidollata si presenta la lettura di Mehta il quale dirige dal Teatro Bibiena l’Orchestra Sinfonica della RAI. Ammiro molto Zubin Mehta, apprezzo la volontà di creare un suono ovunque morbido e omogeneo, di cercare la bellezza delle note e di avvolgere i cantanti nella melodia verdiana come se fosse una dolce protezione, ma mai che il direttore voglia esprimere qualcosa, mai che l’orchestra ed il suo gesto scatenino la tensione emotiva e strumentale. Tutto è rigorosamente annacquato, assurdamente dilatato fino alla paralisi e espressivamente gelido fino alla banalità. L’orgia del I atto è semplicemente tirata via alla buona, ancora peggio vanno le cose con l’insipido duetto con Sparafucile o il narcolettico dialogo con Gilda. Praticamente inesistente la presenza dell’orchestra nel duetto d’amore tra Duca e Gilda o nel finale, quanto micidiale l’interminabile “Caro nome”. In tutto questo i cantanti si arrangiano come possono per riuscire ad andare a tempo con una agogica tanto molle e inespressiva.

Dopo il “trionfale” esordio come Simon Boccanegra, il “giovane baritono” Plácido Domingo aggiunge al suo repertorio, avendolo sperimentato in forma di concerto, il ruolo di Rigoletto.

Scherzi a parte, Domingo anche qui non è un baritono e dovrebbe mettersi l’anima in pace su questo punto: lo rivelano il colore chiaro e schiettamente tenorile del timbro, il tipo di canto nella tessitura centrale, l’emissione degli acuti e la carriera anche recente che sta li per testimoniarlo.

Il tremore e l’usura naturale della voce lo fanno partire male nel I atto e si nota anche un non ottimale studio delle prime frasi; manca l’ironia sadica nella prima scena e l’accento è molto vecchio stile anteguerra inficiato da un birignao maldestro e invadente. Il duetto con Sparafucile è generico e manca di mistero, ma qualche zampata soprattutto nel fraseggio riesce a regalarcelo nel monologo “Pari siamo” trasformato nella versione anziana di “Forse la soglia attinse e posa alfin” dal “Ballo in maschera”; stesso dicasi per il duetto con Gilda praticamente identico negli accenti alla scena d’amore nell’orrido campo con Amelia: sembra di assistere infatti al corteggiamento tra un vegliardo attempato, ma non domo ed una fanciulla poco più che adolescente; orrido e ridicolo il “gildare” alla fine dell’atto. Si apprezza il carisma innato, l’artista, la robustezza dello strumento pieno di crepe, ma ancora intatto nella timbratura e nel suo sostegno, eppure tutto è finto, costruito, volutamente strappa applauso, molto vecchio e risaputo. Domingo monumento di se stesso; Domingo che a fine carriera (quando?) si toglie gli sfizi inventandosi baritono; Domingo onore e rispetto alla carriera; Domingo lezione di canto e di carisma; Domingo, basta così!

Con Julia Novikova, vincitrice del primo premio all’ “Operalia 2009 Plácido Domingo The World Opera Competition” a Budapest, il personaggio di Gilda passa un brutto quarto d’ora; si, perché il soprano ha il dono di portarci indietro nel tempo di oltre 100 anni.

Vocetta bianca, bianca, esile, esile quella della Novikova, poggiata praticamente sul niente, o meglio, sostenuta da un falsetto etereo, vetroso soprattutto nel registro acuto e da un accento interpretativo talmente vecchio, zuccheroso, generico da mutare Gilda nella solita insignificante oca con gli occhi a cuore e la boccuccia paralizzata in un eterno fastidioso sorrisetto compiaciuto.

Quindi sia il duetto con il padre, sia il duetto con il Duca, in cui semplicemente sparisce, sia il “Caro nome”, sono momenti che oltre ad essere annegati in un mare di melassa, dimostrano come una voce miagolante e con problemi di intonazione uccida anzitempo il personaggio.

Su un livello simile il Duca di Vittorio Grigolo, super-tenore in ascesa.

Grigolo fa parte di quella schiera di cantanti belli da guardare, meno da ascoltare e non per mende timbriche, quanto per mende puramente tecniche e vocali.

Per quale motivo Grigolo deve fingere di essere un tenore spinto scurendo artificiosamente il timbro in “Questa o quella” per poi cantare il resto dell’atto con la sua vera voce? Forse per mascherare una voce piccola ed evanescente, dotata in natura di una certa gradevolezza, ma lanciata allo sbaraglio, perché priva di appoggio ed una adeguata respirazione.

Perché contorcersi o mettersi sulle punte dei piedi per l’emissione degli acuti? Forse perché l’unico modo per raggiungere le note sopra al rigo in tali condizioni è ghermirli forzando e spingendo usando non il diaframma, non la maschera, ma le sole corde vocali e gli innaturali movimenti del corpo. Perché emettere suoni sbadiglianti e facilmente confondibili con i falsetti della Novikova? Forse, perché non si hanno i pianissimi, e forse per mascherare il vibrato del registro centro-acuto come dimostra il duetto con Gilda. Insomma, Grigolo avrebbe la voce giusta, sempre se aggiustasse l’emissione, per Broadway, per la grande tradizione della commedia musicale italiana, ma per un’opera come “Rigoletto” c’è bisogno di altro oltre al fisico.

Terribile l’amichevole presenza di Ruggero Raimondi nei panni di Sparafucile.

Il duetto con Domingo sembra uscito direttamente da “La notte dei morti viventi” di Romero; la voce usurata è al limite della decenza e si sfilaccia di continuo cercando di prendere corpo attraverso inflessioni bieche ed emissioni gutturali; inesistente poi il registro grave ridotto ad un inudibile sbuffo d’aria. Quando parla della “sorella” si ha paura che al terzo atto spuntino a sedurre il Duca la Cossotto o la Obraztsova odierne nei panni di Maddalena vista l’età anagrafica del signore, poiché la povera Surguladze potrebbe al limite impersonare la nipote del buon Raimondi. Va bene il rispetto per la grande carriera e per il grande basso, ma anche il rispetto per le orecchie del pubblico (pagante!) ha la sua importanza!

Discreti tutto sommato sia il coro sia i comprimari, con una menzione speciale per il tonante Monterone di Gianfranco Montresor e la Giovanna con il quadruplo della voce della Novikova di Caterina di Tonno.

Marianne Brandt

Un tempo si riteneva l’aria del Duca all’inizio del secondo atto, e segnatamente il cantabile “Parmi veder le lagrime”, il brano ideale per saggiare un tenore in sede di concorso ovvero di audizione. L’attacco (un sol bemolle) permette di valutare se, e come, il tenore sappia risolvere il passaggio di registro superiore. Un’esecuzione come quella proposta in mondovisione avrebbe suscitato reazioni perplesse, per non dire di peggio, in una qualsiasi commissione esaminatrice d’antan. Fin dal recitativo “Ella mi fu rapita” Grigolo gonfia le gote e spinge, onde conferire alla voce (una voce adatta in natura al più a Camillo de Rossillon) un supposto spessore drammatico, con il brillante risultato di gridacchiare malamente in acuto (“Ma ne avrò vendetta”), di “grattare” in basso (“e la magion deserta”) e di falsettare nei punti in cui lodevolmente si sforza di rispettare le indicazioni “dolce” e “cantabile” (“quell’angiol caro”). L’aria è affrontata con numerose e abusive riprese di fiato, che però non bastano a mascherare un canto che è fibra purissima, ignaro di qualsiasi nuance o smorzatura. Il che è torto capitale per un Duca che non ha certo nella protervia dello squillo o nel fascino timbrico le proprie doti peculiari. Molto provato dalle frasi di scrittura centrale della cabaletta “Possente amor mi chiama”, il tenore opta per il tradizionale taglio del da capo. Vista anche la dimensione molto tradizionale (e pesantemente provinciale) dell’allestimento e della direzione d’orchestra (da mal di mare le sbandature del coretto, musicalmente elementare, dei cortigiani), oltre che del canto, non sarebbe stato fuori luogo prendere in considerazione la possibilità di cassare del tutto la seconda parte dell’aria.

La grande scena del baritono mostra un Domingo vocalmente allo stremo, di voce dura e legnosa anche e soprattutto in acuto, zona che per natura dovrebbe essergli propizia, ma che in effetti sottolinea impietosamente l’età avanzata del tenore, specie nelle note tenute, fra cui il sol su “dei figli l’onor” che il cantante ben pensa d’inserire in luogo del mi bemolle scritto. Concitazione tutta esteriore, da Canio in età pensionabile, e urla scomposte caratterizzano l’invettiva, mentre la disperata perorazione mette in evidenza la mancanza di un autentico legato, sostituito da suoni tutti e invariabilmente nella bocca e nel naso. Nessuna vibrazione, nessuno scavo d’interprete, anzi, a tratto nemmeno le parole, per tacere delle note, spesso d’incerta intonazione. Vergogna, signor Domingo.

Julia Novikova, timbricamente indistinguibile dal paggio della Duchessa (dolente di contraddire la collega Brandt, ma un secolo fa, e per limitarci all’area esteuropea, Gilda poteva avere la voce di una Boronat o di una Nezhdanova, senza contare che né la scrittura della parte né l’orchestrale del terzo atto saprebbero tollerare un sopranino), dimostra nell’arioso “Tutte le feste al tempio” una preparazione e una musicalità superiore a quelle dei signori uomini, ma non sufficienti a conferire carattere e polso a una Gilda a dir poco inerte, scolastica nel fraseggio, di voce larvale e bianca, stridula e sempre al limite dell’intonazione nei parchi acuti dispensati, mi bemolle della vendetta incluso. Se non altro il soprano, a differenza del neobaritono, non ha dovuto cassare buona parte delle battute precedenti per concedersi la puntatura di tradizione.

La regia e la direzione proseguono, nel secondo atto, sulla strada tracciata nel primo.

Per la serie “il bello della diretta” va segnalato il microfono incautamente rimasto aperto dopo l’uscita di scena di Rigoletto e Gilda, grazie al quale sentiamo l’orchestra… applaudirsi da sola! O era un tentativo di infondersi coraggio in vista del terzo atto?

Antonio Tamburini

E siamo al terzo atto. Si svolge in una locanda che aspira alle stelle Michelin, pulita, ordinata posta in una struttura antica, anzi anticata. Un bel falso cinquecento il cui più pregante simbolo è il lampione pendente all'ingresso.

Rigoletto, i cui compensi presupponiamo, vista anche la casa in cui ha "sequestrato" la figlia per difenderne, invano l'onore, sono da star di Hollywood vi giunge in barca.

Che l'esercizio commerciale renda bene è manifesto dal magnifico impianto dentario nuovo di pacca del titolare il Signor Sparafucile, i cui capelli unticci, invece, confermano la diceria del rapporto conflittuale fra i francesi e l'acqua corrente. Il successivo conflitto è con l'apparizione della sorella Maddalena, che fa presuppore in capo al padre dei due più matrimoni e potenza sessuale in tardissima età. Ma è un conflitto apparente perchè allorquando l'adescatrice apre bocca rivela età vocale assai prossima a quella del fratello e, quindi, siamo in un episodio della "Morte ti fa bella" e la Maddalena è chiaramente un capolavoro di chirurgia estetica stile Nip e Tuck.

Non ritorno sulla prestazione indecorosa dei cantanti che si erano già prodotti negli atti precedenti salvo precisare che Vittorio Grigolo è stato, come è giusto per un principiante del canto, in difficoltà nelle frasi che al quartetto chiamano in causa la zona del passaggio, che Julia Novikova ignora per la serie di suonini flautati che emette dal do centrale in che consistano appoggio e sostegno che Ruggero Raimondi non abbia cantato una sola nota, parlando con la dizione artefatta da diva dei telefoni biaaaaaanchi. Non posso però tacere dei suoni gutturali, aperti e sgraziati che emette costantemente la Maddalena di Nino Surgulazde. Non me la sento neppure di tirar fuori la difesa d'ufficio che Maddalena è un contralto e la Surgulazde un soprano, bastando a smentire una siffatta difesa una lunga serie di Maddalena di fatto soprani o mezzi acuti, tipo Fiorenza Cossotto e a livelli più normali Adriana Lazzarini, Franca Mattiucci e tante oneste professioniste.

Le oneste professioniste mi consentono di ricordare che il terzo atto ha confermato la carenza di tale dote in capo a Palcido Domingo ed a Zubin Mehta. Quanto a quest'ultimo sempre presente agli eventi, sempre preparato da eventi basta ricordare un quartetto slentato ed incoerente, una bandaccia orrenda al tragico terzetto, che precede l'ingresso di Gilda in quella che diviene la sua ara sacrificale. E tanto per infierire una canzone del duca a tempo di romanzetta da salotto o canzonetta.

Ma il peggio è venuto sempre dal protagonista, che sfida leggi del tempo, regole della tecnica, decoro professionale e pazienza del pubblico.

Le frasi del Rigoletto giustiziere davanti il sacco che conterrebbe il Duca, il trapasso fra la gioja del raggiunto scopo e la macabra scoperta, che darebbero al cantante, anche vocalmente limitato o sconnesso o declinante la possibilità di essere personaggio sono state l'apoteosi del generico di cui Domingo, sono certo passerà alla storia per essere stato il più completo rappresentante.

Tutto questo offende e ferisce. Autore, tradizione interpretativa, colleghi e pubblico, giovane precipuamente.

Un buon Galeffi o un buon Tagliabue riconciliano e restaurano orecchie ed umore.

Domenico Donzelli

Cesare Siepi & Giuseppe Valdengo - La Stitichezza

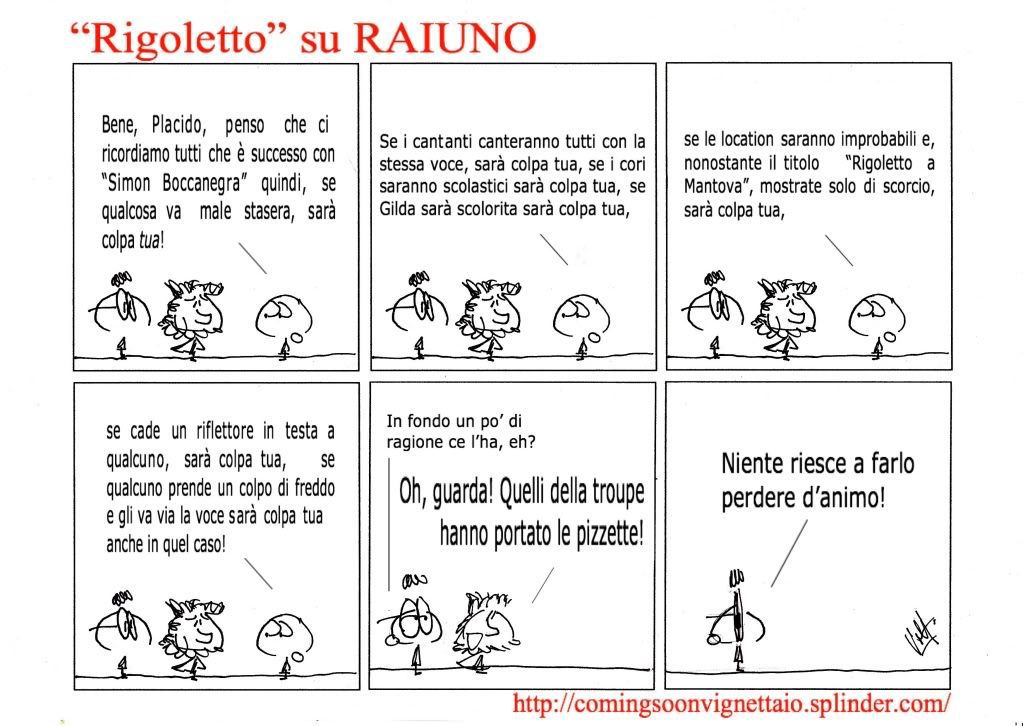

Vignetta tratta da http://comingsoonvignettaio.splinder.com/