Le celebrazioni del centenario della prima assoluta della Fanciulla del West, ricorrenza accompagnata da peana della carta stampata in cui fiorivano i paralleli fra il primo interprete e l’attuale del bandito Ramerrez, quasi che i due cantanti fossero non dico simili, ma comparabili, al di là delle origini geografiche, hanno indotto e spronato i compilatori del Corriere della Grisi a consultare le cronologie del teatro americano relative al periodo della première. Diciamo quelli del Corriere sono stati provocati a guardare attorno non già a questa celebrazione, ma alla prima esecuzione del titolo pucciniano.

Le celebrazioni del centenario della prima assoluta della Fanciulla del West, ricorrenza accompagnata da peana della carta stampata in cui fiorivano i paralleli fra il primo interprete e l’attuale del bandito Ramerrez, quasi che i due cantanti fossero non dico simili, ma comparabili, al di là delle origini geografiche, hanno indotto e spronato i compilatori del Corriere della Grisi a consultare le cronologie del teatro americano relative al periodo della première. Diciamo quelli del Corriere sono stati provocati a guardare attorno non già a questa celebrazione, ma alla prima esecuzione del titolo pucciniano.Non si tratta, checché ne possano pensare i detrattori per partito preso, di cattiveria e animosità nei confronti dei protagonisti dell’attualità operistica, semmai del desiderio di comprendere o sforzarsi di comprendere al meglio la fondatezza delle pretese di eccellenza e innovazione che i suddetti protagonisti accampano, anche e soprattutto per il tramite della stampa cosidetta specializzata. Eccellenza e innovazione rispetto a un passato in cui il repertorio era ridotto a pochi titoli (voce assolutamente indimostrata), sempre gli stessi, e gli esecutori non potevano vantare che una conoscenza molto approssimativa non solo dei meccanismi del teatro di regia, gli unici in grado di garantire, a detta di alcuni, la perfetta riuscita di uno spettacolo lirico, ma anche della musica, che esulasse da quel limitatissimo repertorio.

È sufficiente scorrere gli archivi del Met relativi a un paio di mesi scarsi, dalla metà di novembre alla fine di dicembre del 1910, per rendersi conto che gli spettatori newyorkesi ebbero modo di assistere, in quel breve lasso di tempo, a due prime assolute (oltre alla Fanciulla, Koenigskinder di Humperdinck) e alla prima statunitense dell’Armide gluckiana. Quanto, poi, a un titolo in teoria di grande repertorio, nei fatti oggi scomparso o quasi dai cartelloni, la Gioconda venne proposta con un cast di lusso a dir poco sfrenato (fra l’altro coincidente, in buona misura, con quello della Fanciulla e affidato alla stessa illustre bacchetta, che non disprezzava certo il buon Ponchielli). Wagner, del quale è imminente il secondo centenario dalla nascita, venne affrontato, sempre in quei due "mesetti", da tutti o quasi i maggiori interpreti del tempo, segnatamente in corda di tenore.

Scusate ma non è da tutti proporre nel medesimo titolo Leo Slezak e Carl Burrian, o ancora Karl Jorn e Hermann Jadlowker. Peraltro gli stessi interpreti affrontavano con la medesima disinvoltura e appropriatezza stilistica (documentata dai reperti fonografici) anche i titoli del repertorio italiano coevo o passato.

Accertata e documentata anche la predilezione del teatro newyorkese per le cantanti di giovane e gentile aspetto, quali Geraldine Farrar, peraltro costrette a ritmi lavorativi inaffrontabili in difetto di una preparazione tecnica, degna di questo nome, e per le dive sul viale del tramonto, come Nellie Melba, alla sua ultima apparizione metropolitana quale Violetta. La scelta dei colleghi con cui queste fascinose signore si esibivano era, a ogni modo, sempre e comunque sotto il segno del lusso e dello sfarzo, tanto che la cornice finisce per impressionare, oggi, assai più del quadro che avrebbe dovuto porre in risalto. E in ogni caso le dive o divastre non toglievano spazio, o almeno, non completamente, a solide cantanti di attuale poca o nulla fama, quale Lydia Lipkowska, che nell’estratto del Rigoletto che proponiamo in appendice dimostra doti timbriche e sapienza tecnica, che la signora avrebbe in buona misura trasfusa nella sua più celebre e celebrata allieva: Virginia Zeani.

E con questo ci fermiamo, anche per consentire ai lettori di esplorare a proprio talento, ponderare, considerare.

Davanti a tanto lusso ciascuno di noi ha due scelte. Entrambe di fatto impossibili. Augurarsi di possedere la macchina del tempo e scegliere uno di questi spettacoli, con scene di cartapesta, fondali dipinti, soprani di forte complessione e calzanti cornuti elmi e addobbi da processione, e questa è la scelta dei passatisti, grisini, grisalidi. Oppure provare a pensare di allestire una identica programmazione, scritturando i divi di oggi ossia quei soprani, che surclassano una Morena, piuttosto che una Farrar o i tenori, che belli e bravi ridicolizzano il cimelio di Hermann Jadlowker. E sono gli accoliti del teatro di regia, del passato rinnegato, delle auspicate disintossicazioni da 78 giri e affini.

Sono certo che il risultato sarà per entrambe le categorie quello della sezione conclusiva del sogno di Tosti.

Metropolitan Opera House

November 14, 1910

Opening Night {26}

Giulio Gatti-Casazza, General Manager

United States Premiere

ARMIDE {1}

C. W. Gluck-Quinault

Armide..................Olive Fremstad

Renaud..................Enrico Caruso

Hate....................Louise Homer

Hidraot.................Pasquale Amato

Phénice.................Jeanne Maubourg

Sidonie.................Lenora Sparkes

Ubalde..................Dinh Gilly

Danish Knight...........Angelo Badà

Lucinde.................Alma Gluck

Artémidore..............Albert Reiss

Aronte..................Andrés De Segurola

Naiad...................Marie Rappold

Love....................Alma Gluck

Act I Incidental dance: Corps de ballet

Act II Dance of the Shepherds: Lucia Fornaroli [Debut], Anna Mariani [Debut], and corps de ballet

Act III Dance Inferanale: Gina Torriani, Lucia Fornaroli, Marcelle Myrtille, and corps de ballet

Act IV Dance of the Shepherds: Lucia Fornaroli, Anna Mariani, and corps de ballet

Act V Divertissement: Gina Torriani, Lucia Fornaroli, and corps de ballet

Conductor...............Arturo Toscanini

Albany, New York

Harmanus Bleecker Hall

November 15, 1910

MADAMA BUTTERFLY {54}

Puccini-Illica/Giacosa

Cio-Cio-San.............Geraldine Farrar

Pinkerton...............Riccardo Martin

Suzuki..................Marie Mattfeld

Sharpless...............Antonio Scotti

Goro....................Angelo Badà

Bonze...................Bernard Bégué

Yamadori................Georges Bourgeois

Kate Pinkerton..........Helen Mapleson

Commissioner............Vincenzo Reschiglian

Yakuside................Francesco Cerri

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

November 16, 1910

Revised production

TANNHÄUSER {178}

Wagner-Wagner

Tannhäuser..............Leo Slezak

Elisabeth...............Berta Morena

Wolfram.................Walter Soomer

Venus...................Olive Fremstad

Hermann.................Allen Hinckley

Walther.................Albert Reiss

Heinrich................Julius Bayer

Biterolf................William Hinshaw [Debut]

Reinmar.................Frederick Gunther

Shepherd................Lenora Sparkes

Page....................Lenora Sparkes

Page....................Anna Case

Page....................Lillia Snelling

Page....................Henriette Wakefield

Dance...................Lucia Fornaroli

Dance...................Marcelle Myrtille

Dance...................Gina Torriani

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

November 17, 1910

AIDA {159}

Giuseppe Verdi--Antonio Ghislanzoni

Aida....................Emmy Destinn

Radamès.................Enrico Caruso

Amneris.................Louise Homer

Amonasro................Pasquale Amato

Ramfis..................Adamo Didur

King....................Giulio Rossi

Messenger...............Pietro Audisio

Priestess...............Rita Fornia

Dance...................Gina Torriani

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

November 18, 1910

DIE WALKÜRE {140}

Wagner-Wagner

Brünnhilde..............Lucie Weidt [Debut]

Siegmund................Carl Burrian

Sieglinde...............Berta Morena

Wotan...................Walter Soomer

Fricka..................Florence Wickham

Hunding.................Basil Ruysdael [Debut]

Gerhilde................Lenora Sparkes

Grimgerde...............Henriette Wakefield

Helmwige................Rita Fornia

Ortlinde................Rosina Van Dyck

Rossweisse..............Inga Örner

Schwertleite............Paula Wöhning [Last performance]

Siegrune................Marie Mattfeld

Waltraute...............Florence Wickham

Conductor...............Alfred Hertz

New York, Brooklyn

November 19, 1910

IL TROVATORE {84}

Giuseppe Verdi--Salvatore Cammarano

Manrico.................Leo Slezak

Leonora.................Marie Rappold

Count Di Luna...........Pasquale Amato

Azucena.................Louise Homer

Ferrando................Herbert Witherspoon

Ines....................Emma Borniggia

Ruiz....................Pietro Audisio

Gypsy...................Edoardo Missiano

Conductor...............Vittorio Podesti

Metropolitan Opera House

November 21, 1910

LA BOHÈME {92}

Puccini-Illica/Giacosa

Mimì....................Geraldine Farrar

Rodolfo.................Hermann Jadlowker

Musetta.................Bella Alten

Marcello................Antonio Scotti

Schaunard...............Adamo Didur

Colline.................Andrés De Segurola

Benoit..................Antonio Pini-Corsi

Alcindoro...............Antonio Pini-Corsi

Parpignol...............Pietro Audisio

Sergeant................Edoardo Missiano

Officer.................Pietro Audisio

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

November 23, 1910

LA GIOCONDA {39}

Ponchielli-Boito

La Gioconda.............Emmy Destinn

Enzo....................Enrico Caruso

Laura...................Louise Homer

Barnaba.................Pasquale Amato

Alvise..................Andrés De Segurola

La Cieca................Maria Claessens [Debut]

Zuàne...................Bernard Bégué

Isèpo...................Pietro Audisio

Singer..................Edoardo Missiano

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

November 24, 1910 Matinee

PARSIFAL {59}

Wagner-Wagner

Parsifal................Carl Burrian

Kundry..................Olive Fremstad

Amfortas................Pasquale Amato

Gurnemanz...............Herbert Witherspoon

Klingsor................Otto Goritz

Titurel.................William Hinshaw

Voice...................Henriette Wakefield

First Esquire...........Lenora Sparkes

Second Esquire..........Henriette Wakefield

Third Esquire...........Albert Reiss

Fourth Esquire..........Glenn Hall

First Knight............Julius Bayer

Second Knight...........William Hinshaw

Flower Maidens: Lenora Sparkes, Rita Fornia, Rosina Van Dyck,

Bella Alten, Marie Mattfeld, Henriette Wakefield

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

November 24, 1910

RIGOLETTO {69}

Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave

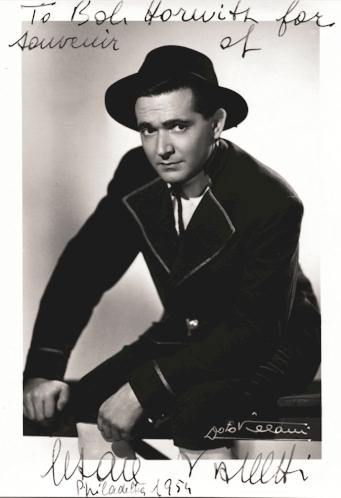

Rigoletto...............Maurice Renaud [Debut]

Gilda...................Nellie Melba

Duke of Mantua..........Florencio Constantino [Debut]

Maddalena...............Marianne Flahaut

Sparafucile.............Adamo Didur

Monterone...............Giulio Rossi

Borsa...................Angelo Badà

Marullo.................Bernard Bégué

Count Ceprano...........Vincenzo Reschiglian

Countess Ceprano........Helen Mapleson

Giovanna................Marie Mattfeld

Page....................Emma Borniggia

Conductor...............Vittorio Podesti

Metropolitan Opera House

November 25, 1910

CAVALLERIA RUSTICANA {131}

Mascagni-Targioni-Tozzetti/Menasci

Santuzza................Emmy Destinn

Turiddu.................Riccardo Martin

Lola....................Jeanne Maubourg

Alfio...................Dinh Gilly

Mamma Lucia.............Marie Mattfeld

Conductor...............Vittorio Podesti

Director................Jules Speck

Set Designer............Mario Sala

Set Designer............Angelo Parravicini

Costume Designer........Maison Chiappa

Cavalleria Rusticana received eight performances this season.

PAGLIACCI {112}

Leoncavallo-Leoncavallo

Nedda...................Bella Alten

Canio...................Enrico Caruso

Tonio...................Pasquale Amato

Silvio..................Dinh Gilly

Beppe...................Angelo Badà

Conductor...............Vittorio Podesti

New York, Brooklyn

November 26, 1910

ORFEO ED EURIDICE {18}

C. W. Gluck-Calzabigi

Orfeo...................Louise Homer

Euridice................Marie Rappold

Amore...................Lenora Sparkes

Happy Shade.............Alma Gluck

Dance...................Marcelle Myrtille

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

November 28, 1910

LOHENGRIN {258}

Wagner-Wagner

Lohengrin...............Hermann Jadlowker

Elsa....................Berta Morena

Ortrud..................Louise Homer

Telramund...............Walter Soomer

King Heinrich...........Allen Hinckley

Herald..................William Hinshaw

Noble...................Julius Bayer

Noble...................Ludwig Burgstaller

Noble...................Adolf Fuhrmann [Debut]

Noble...................Marcel Reiner

Page....................Lenora Sparkes

Page....................Anna Case

Page....................Lillia Snelling

Page....................Henriette Wakefield

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

November 29, 1910

LA TRAVIATA {77}

Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave

Violetta................Nellie Melba [Last performance]

Alfredo.................John McCormack [Debut]

Germont.................Carlo Galeffi [Debut]

Flora...................Jeanne Maubourg

Gastone.................Pietro Audisio

Baron Douphol...........Vincenzo Reschiglian

Marquis D'Obigny........Bernard Bégué

Dr. Grenvil.............Giulio Rossi

Annina..................Marie Mattfeld

Dance...................Gina Torriani

Conductor...............Vittorio Podesti

New York, Brooklyn

December 3, 1910

TANNHÄUSER {179}

Tannhäuser..............Carl Burrian

Elisabeth...............Lucie Weidt

Wolfram.................Otto Goritz

Venus...................Olive Fremstad

Hermann.................Allen Hinckley

Walther.................Glenn Hall

Heinrich................Julius Bayer

Biterolf................William Hinshaw

Reinmar.................Frederick Gunther

Shepherd................Lenora Sparkes

Page....................Inga Örner

Page....................Anna Case

Page....................Lillia Snelling

Page....................Henriette Wakefield

Dance...................Lucia Fornaroli

Dance...................Marcelle Myrtille

Dance...................Gina Torriani

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

December 10, 1910 Matinee

FAUST {278}

Gounod-Barbier/Carré

Faust...................Hermann Jadlowker

Marguerite..............Geraldine Farrar

Méphistophélès..........Léon Rothier [Debut]

Valentin................Dinh Gilly

Siebel..................Rita Fornia

Marthe..................Marie Mattfeld

Wagner..................Bernard Bégué

Conductor...............Vittorio Podesti

Metropolitan Opera House

December 10, 1910

World Premiere

In the presence of the composer

LA FANCIULLA DEL WEST {1}

Puccini-Civinini/Zangarini

Minnie..................Emmy Destinn

Dick Johnson............Enrico Caruso

Jack Rance..............Pasquale Amato

Joe.....................Glenn Hall

Handsome................Vincenzo Reschiglian

Harry...................Pietro Audisio

Happy...................Antonio Pini-Corsi

Sid.....................Giulio Rossi

Sonora..................Dinh Gilly

Trin....................Angelo Badà

Jim Larkens.............Bernard Bégué

Nick....................Albert Reiss

Jake Wallace............Andrés De Segurola

Ashby...................Adamo Didur

Post Rider..............Lamberto Belleri [Debut]

Castro..................Edoardo Missiano

Billy Jackrabbit........Georges Bourgeois

Wowkle..................Marie Mattfeld

Conductor...............Arturo Toscanini

Metropolitan Opera House

December 12, 1910

CAVALLERIA RUSTICANA {133}

Santuzza................Emmy Destinn

Turiddu.................Hermann Jadlowker

Lola....................Florence Wickham

Alfio...................Dinh Gilly

Mamma Lucia.............Marie Mattfeld

Conductor...............Vittorio Podesti

PAGLIACCI {114}

Nedda...................Bella Alten

Canio...................Enrico Caruso

Tonio...................Pasquale Amato

Silvio..................Dinh Gilly

Beppe...................Angelo Badà

Conductor...............Vittorio Podesti

Philadelphia, Pennsylvania

December 13, 1910

TANNHÄUSER {180}

Tannhäuser..............Leo Slezak

Elisabeth...............Berta Morena

Wolfram.................Walter Soomer

Venus...................Olive Fremstad

Hermann.................Allen Hinckley

Walther.................Glenn Hall

Heinrich................Julius Bayer

Biterolf................William Hinshaw

Reinmar.................Frederick Gunther

Shepherd................Lenora Sparkes

Page....................Inga Örner

Page....................Anna Case

Page....................Lillia Snelling

Page....................Henriette Wakefield

Dance...................Lucia Fornaroli

Dance...................Marcelle Myrtille

Dance...................Gina Torriani

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

December 22, 1910

LOHENGRIN {260}

Lohengrin...............Carl Jörn

Elsa....................Berta Morena

Ortrud..................Florence Wickham

Telramund...............Walter Soomer

King Heinrich...........Allen Hinckley

Herald..................William Hinshaw

Noble...................Julius Bayer

Noble...................Ludwig Burgstaller

Noble...................Adolf Fuhrmann

Noble...................Marcel Reiner

Page....................Inga Örner

Page....................Anna Case

Page....................Lillia Snelling

Page....................Henriette Wakefield

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

December 24, 1910

CAVALLERIA RUSTICANA {134}

Santuzza................Berta Morena

Turiddu.................Riccardo Martin

Lola....................Marianne Flahaut

Alfio...................Pasquale Amato

Mamma Lucia.............Marie Mattfeld

Conductor...............Vittorio Podesti

Metropolitan Opera House

December 28, 1910

World Premiere

KÖNIGSKINDER {1}

Humperdinck-Rosmer

Goosegirl...............Geraldine Farrar

King's Son..............Hermann Jadlowker

Witch...................Louise Homer

Fiddler.................Otto Goritz

Woodcutter..............Adamo Didur

Broommaker..............Albert Reiss

Broommaker's Child......Edna Walter [Debut]

Broommaker's Child......Lotte Engel [Debut]

Innkeeper...............Antonio Pini-Corsi

Innkeeper's Daughter....Florence Wickham

Stable Maid.............Marie Mattfeld

Gatekeeper..............Herbert Witherspoon

Gatekeeper..............William Hinshaw

Councillor..............Marcel Reiner

Tailor..................Julius Bayer

Conductor...............Alfred Hertz

Metropolitan Opera House

December 30, 1910

RIGOLETTO {70}

Giuseppe Verdi--Francesco Maria Piave

Rigoletto...............Pasquale Amato

Gilda...................Lydia Lipkowska

Duke of Mantua..........Dmitri Smirnoff [Debut]

Maddalena...............Marianne Flahaut

Sparafucile.............Andrés De Segurola

Monterone...............Giulio Rossi

Borsa...................Angelo Badà

Marullo.................Bernard Bégué

Count Ceprano...........Vincenzo Reschiglian

Countess Ceprano........Helen Mapleson

Giovanna................Marie Mattfeld

Page....................Emma Borniggia

Conductor...............Vittorio Podesti

Gli ascolti

Gluck - Orfeo ed Euridice

Atto I - Addio miei sospiri - Louise Homer (1903)

Verdi - Rigoletto

Atto I - Caro nome - Lydia Lipkowska (1914)

Verdi - Il Trovatore

Atto III - Ah sì, ben mio - Leo Slezak (1906)

Verdi - La Traviata

Atto I - Ah fors'è lui...Sempre libera - Nellie Melba (1904)

Atto II - Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti - John McCormack (1910)

Verdi - Aida

Atto I - Celeste Aida - Enrico Caruso (1911)

Atto III - O patria mia - Emmy Destinn (1914)

Ponchielli - La Gioconda

Atto IV - Suicidio - Emmy Destinn (1914)

Gounod - Faust

Atto III - Ah! je ris de me voir si belle - Geraldine Farrar (1908)

Wagner - Tannhäuser

Atto II - Dich, teure Halle - Olive Fremstad (1911)

Wagner - Lohengrin

Atto III - In fernem Land - Karl Jorn (1909)

Wagner - Die Walküre

Atto I - Der Männer Sippe - Berta Morena (1907)

Atto I - Winterstürme - Carl Burrian (1911)

Leoncavallo - Pagliacci

Prologo - Pasquale Amato (1915)

Puccini - La Bohème

Atto I - Che gelida manina - Hermann Jadlowker (1912)

Atto III - Mimì! Speravo di trovarvi qui - Antonio Scotti & Geraldine Farrar (1908)

Puccini - Madama Butterfly

Atto II - Ora a noi - Antonio Scotti & Geraldine Farrar (1908)