Diretta televisiva tra le ultime nevi di stagione in montagna e poi seconda recita dal vivo.

Diretta televisiva tra le ultime nevi di stagione in montagna e poi seconda recita dal vivo.Un Flauto Magico incardinato sull’allestimento di un famosissimo artista contemporaneo, William Kentridge, che da solo ha prodotto tutto quanto avesse da dire questo spettacolo, sul piano musicale abbastanza incolore e noioso, atto II soprattutto.

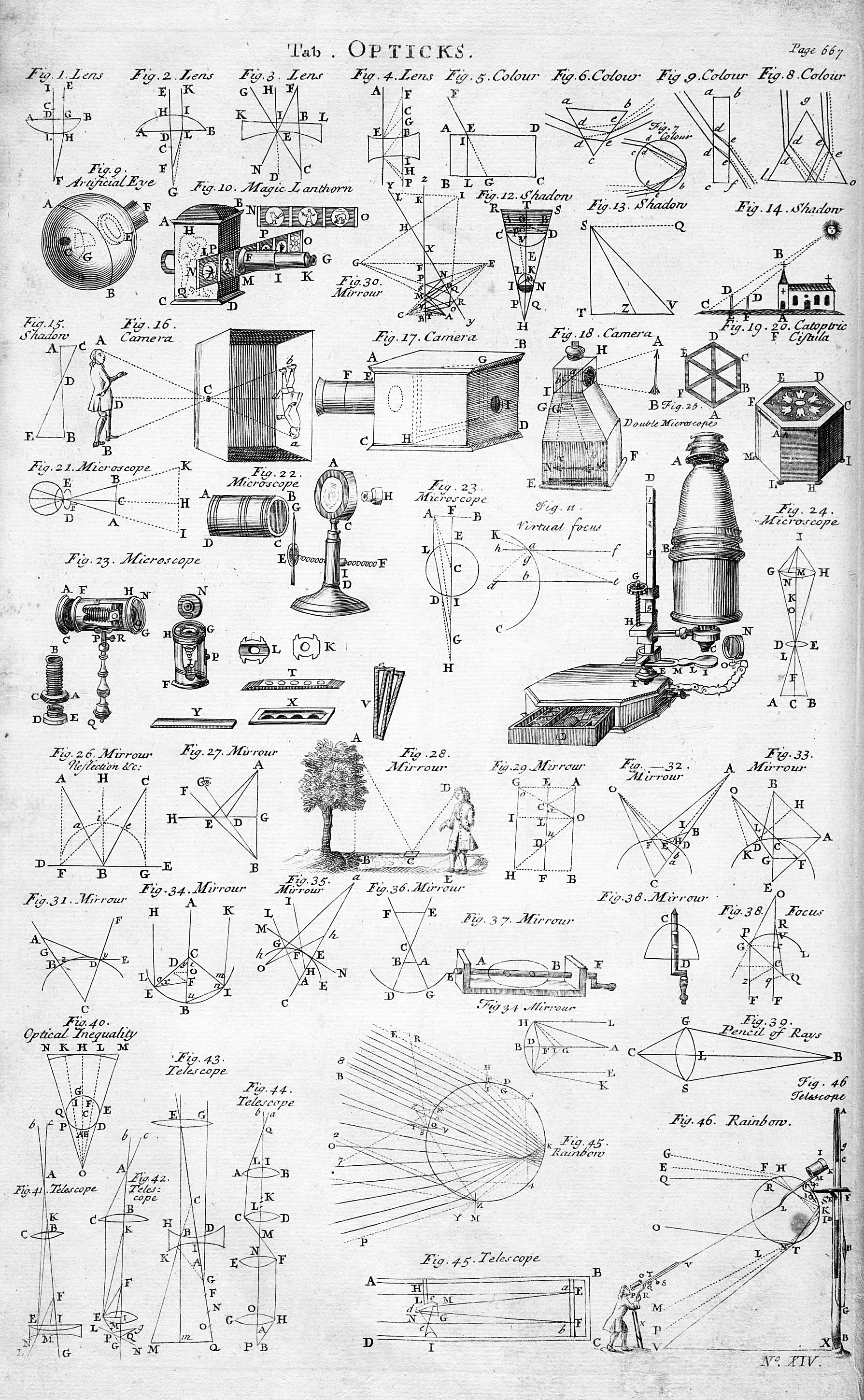

Siamo stati attratti e distratti dalla produzione pensata con abbondanza di trovate dal signor Kentridge, che ha fondato il suo allestimento sull’adozione di retroproiezioni sui fondali avanti ai quali si svolge l’azione. Con le immagini Kentridge ha individuato l’essenza del pensiero del XVIII secolo: l’immagine scenica moderna trova la sua antenata negli albori del cinema alla Lumière, prima ancora nei dagherrotipi e nella camera oscura, prima ancora nei principi dell’ottica e nella rivoluzione scientifica newtoniana. Proprio l’Opticks era stata la vera via di divulgazione della moderna concezione dell’universo nel XVII secolo, quella del sistema solare più volte proiettato sul fondale, che attraverso l’illustrazione di saperi accessori, dai principi dell’ottica, proiettati subito in coincidenza della presenza in scena di una camera oscura e poi di dagherrotipi, giungeva a far corrispondere gli intervalli di colore con l’ottava musicale. La massoneria “retropresente” nel Flauto è rappresentata senza mezzi termini dal regista con un coro e Sarastro in abiti borghesi, e l’allusione è ai circoli intellettuali e laicizzati di mezza Europa. L’uomo illuminista scruta con un cannocchiale lo spazio del cielo, perché finalmente può cogliere razionalmente lo spazio e dominare la natura infinita, mentre la sfera celeste ove appare la Regina ritorna come nelle immagini della prima dell’opera, alla Schinkel. Dopo i confini della scienza, l’uomo moderno, Tamino, esploratore in abiti ma, soprattutto, per attitudine mentale, si spinge lontano, nell’antico delle origini, quindi le proiezioni di templi neogreci e neoegizi, altro topos dell’architettura settecentesca, ma anche nell’oriente esotico vero e proprio, quindi i palmizi e Monostatos non più nero, ma con fez e frustino, come i mercanti di schiavi, sino alla proiezione della caccia grossa in bianco e nero.

Il primo atto dell’opera di fatto esaurisce l’idea brillante e sapiente del regista, che non trova però altrettanta forza in quello successivo. Non manca l’occhio massonico entro la piramide nella scena dei monaci, citazione obbligatoria per la metafora del rito massonico che si svolge in scena, ma poi le proiezioni perdono la pregnanza precedente, per divenire mero movimento di fondo, bella e scenografica ripetizione. Molto garbata e graziosa la regia, con piccole gag e trovate simpatiche mai eccessive. In definitiva, una bella idea ben realizzata anche se non sull’intero arco dell’opera.

Certo, il regista non ha trovato nel maestro Böer un compagno di viaggio all’altezza. Con buona pace delle grandi parole per lui spese dal sovrintendente Lissner nell’intervista televisiva, il maestro Böer non ha fatto nulla che fosse degno di nota, a meno di aprire lentamente la valvola del gas e narcotizzarci con la sua noiosa concezione di Mozart. Chi scrive non vive nel dogma dell’assolutezza ed immensità del genio salisburghese, men che meno dell’indiscutibile perfezione del Flauto Magico, ma sono ben lontana dall’accettare che questa opera venga restituita con tale piattezza, monotonia ed assenza di fantasia. Al contrario, credo che Mozart cristallizzi in sé tutte le mille diverse facce del tardo settecento, e parecchio del poi e del prima, catalizzati da una fantasia creatrice senza limiti e da una speciale capacità di scrivere grande musica per ogni situazione drammaturgica e genere, cambiando continuamente da una scena all’altra.

La bacchetta di questa produzione, però, latita non riuscendo a trovare colori e differenze tra le scene, al punto di sbagliare proprio la cifra dell’opera nella seconda parte, trasformando il clima dell’azione scenica in quello delle farsette comiche della scuola napoletana (….si veda incredibilmente la scena delle prove di Tamino e Pamina ). E’ vero che Mozart ha messo in musica una favola, ma una favola assai speciale, metafora del divenire uomini in senso intellettuale e massonico. Laddove la favola và oltre e diventa simbolo, per noi oggi coglibile forse solo in parte, il clima da farsetta napoletana non si dà, perché cori di monaci, riti di iniziazione e prove, simbologie ed allusioni tanto pregnanti e rilevanti per l’epoca, non appartengono all’opera napoletana. Il ridotto coro di una dozzina di signori in panciotto ( i massoni dichiarati dal regista..) accompagnato da una orchestra di grandi dimensioni è una contraddizione in termini di rapporti sonori che tradisce il significato magico e mistico della scena, tanto per esemplificare….

Non so quanto l’estetica moderna baroccara inquini effettivamente le esecuzioni contemporanee di Mozart o se si tratti proprio di una nostra moderna concezione di questo musicista, quale manierato cicisbeo asfittico ed esangue, concezione riduttiva ed errata dell’epoca come del musicista, tra l’altro in netto contrasto con i riferimenti colti e puntuali espressi del regista. E’ abituale oggi udire meccanici e nevrotici plin plin nei momenti veloci, noia e torpore nei tempi larghi anziché respiro o lirismo o solennità. L’azione non è mai sostenuta con nerbo dall’orchestra, le scene scorrono l’una identica all’altra. Vi vorrei invitare all’ascolto di quel capolavoro di archeologia musicale che è il Flauto salisburghese di Toscanini per risentire una direzione davvero vitale, fantasiosa, varia e “di tocco” ……..

Questo è un Mozart filologico o un Mozart mal eseguito? O frainteso? O tradito? Perché a me pare che troppo spesso oggi si tenda a dare il nome di “filologia” a cattive o mediocri esecuzioni, come quella cui abbiamo assistito questa sera.

Quanto al canto, non si decampa dallo stesso quesito retorico: filologia o malcanto?

Che Tamino sia quella creatura eunucoide e senza personalità che i moderni tenori “specialisti” ci obbligano a sentire, con le loro voci falsettanti e gli acuti bianchi ed indietro, è cosa tutta da dimostrare. Anzi, è cosa falsa, dato ciò che si cela ( mica poi troppo!) dietro il principe della favola, ossia l’uomo moderno. Per me Tamino deve avere un’identità sessuale nota e chiara, essere un principe della ragione e non sospirare come una servetta innamorata. Tamino canta, con lirismo e stile. Canta come Roswaenge o Wunderlich, non come il signor Pirgu e affini, con la sua affettazione esagerata, o come il signor Davislim, che avrebbe un mezzo in natura più adatto al ruolo ma non sapendo affatto girare gli acuti tutta sera si arrabatta falsettando pure lui.

E con lui anche Pamina, la signora Kühmeier, garbata ma ahimè pure lei manierata e terribilmente fissa, priva di colori e di un minimo di vitalità vocale, un mezzo naturale minimo, cui bastano i quattro passaggi di “Ah, ich fühl’s ” per metterla in difficoltà.

Meglio il signor Esposito Papageno, forse il solo del cast che si ricorda di essere vivo, che cerca sempre un senso e delle intenzioni in ciò che canta. Lo fa con un bel tedesco ma con un mezzo che poco realizza il canto legato e l’emissione corretta, ma comunque meglio degli altri, pur non abbandonando il suo ampio repertorio mimico gestuale già visto all’identique nel Leporello.

La Regina della Notte della signora Shagimuratova mi è piaciuta più alla seconda rappresentazione che in televisione. Ha bei sopracuti, mediocre coloratura, buon suono al centro che si assottiglia molto in alto. Le manca però l’ampleur della Regina, eseguendo velocissimamente la prima aria con poco mordente nelle agilità, quindi …di fatto una Regina buona, per nulla terribile.

Insignificante il Sarastro del signor Groissböck, che canta correttamente e compostamente con un mezzo modesto, di bassa sonorità e senza fraseggio. E con lui Papagena, e gli altri rimanenti. Vocine.